世の中に「ChatGPT」なるものが登場したとき、iPhoneが発表されたときと同じように、世界の景色が変わると確信した。

ただ、一般個人である自分には、どう使えばいいのか、その時点ではまだよくわかっていなかったし、ChatGPTが導き出す答えの信憑性も低かった。

だが、あれから2年半が経過し、信頼性が増し、徐々に「何にどう使えばいいか」がわかってきた。

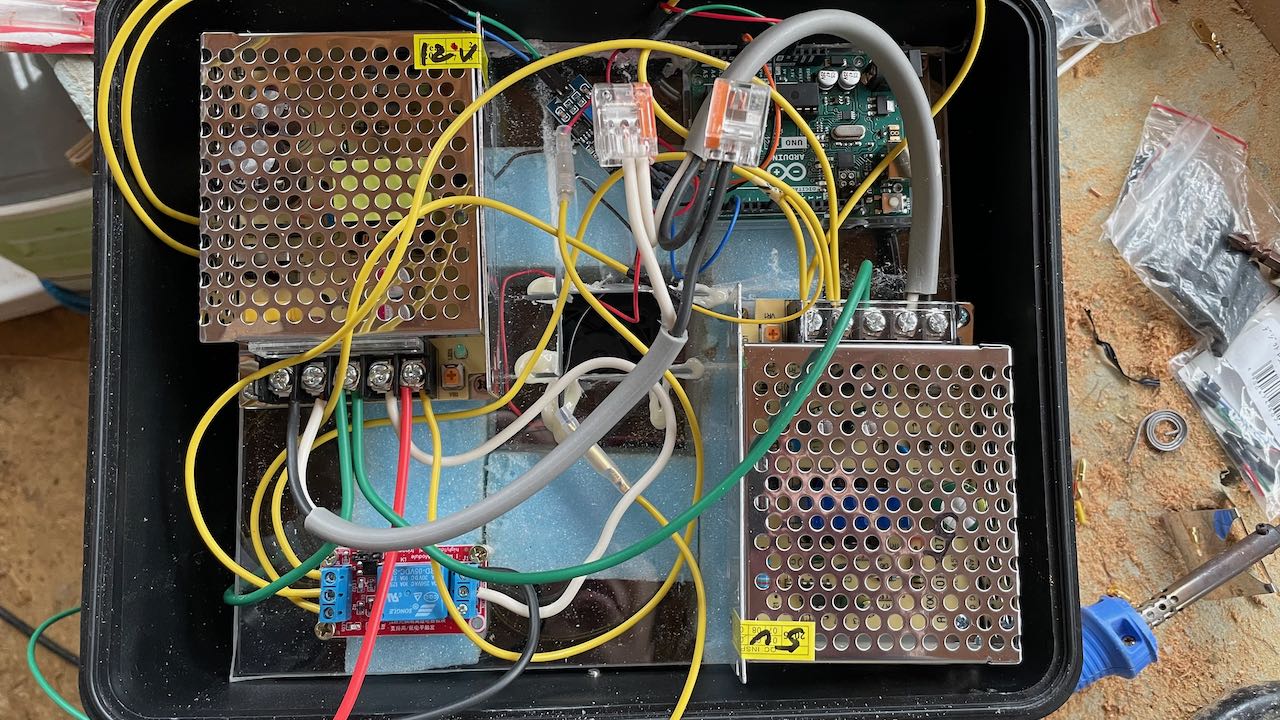

今回は、雨が降ると沢からの取水を停止し、晴れると再開するという仕組みを、DIYの電子工作で作ってみた。

はんだを使って電線をつなぐような工作をやったのは、もうはるか昔、小学生の頃。

それから時々はんだ付けをする機会はあったものの、今回のように基板やセンサーを駆使した本格的な電子工作は初めてだった。

まったくの素人が、プログラミングが必要な電子工作をできるようになったのも、ChatGPTのおかげだ。

「沢から取水しているが、雨が降ったら取水を停止するようにしたい」とChatGPTにざっくり質問するところから始まり、答えを見てさらに質問を重ねていく。

こうして会話を進めていくうちに、知識も経験もない僕でも、プログラミングが必要な電子工作ができるようになってしまった。

ちなみに、プログラミングは一行たりとも自分では書いていない。

すべてChatGPTが書いてくれたものをコピペしただけである。

沢からホースを使って貯水タンクに取水しているのだが、雨が降ると濁った水が入ってしまうため、取水を停止したい。

これまでは天気予報を見て、自分で取水ホースを外しに行くという作業をしていた。

これを「電磁弁」を使って、自動で停止させる仕組みにする。

簡単に仕組みを説明すると、電磁弁を動かすには電源が必要だ。

今回は家庭用のAC100Vをスイッチング電源でDC12Vに変換して電磁弁に供給する。

さらにもう一つDC5Vに変換して、雨センサーと制御装置である「Arduino」を駆動させる。

電磁弁の電流を制御するためにリレーモジュールも使用する、といった具合だ。

Arduinoというものも、今回初めて知ったが、電子工作業界では超有名な制御装置らしい。

こいつのおかげで、素人でも高度な電子工作ができるようになる。

そして、このArduinoに書き込むプログラムはすべてChatGPTが出力してくれるので、それをコピペするだけで完了してしまう。

とはいえ、もちろん一発で完成したわけではない。

最初の失敗は、電磁弁をArduinoと同じDC5Vで動かそうとしたことだったが、それでは動作せず失敗に終わった。

こういった部品のほとんど、いやすべてが中国製で、Amazonの商品説明を読んでも的を射ておらず、よくわからないまま「エイヤッ!」と購入しては、失敗することも多かった。

電磁弁の仕様がよく分からずに失敗したり、AC100VをDC5Vに変換する装置も電流不足で使えなかったり。

ただ、これらもChatGPTに聞けば解決できるということを、あとになって知った。

そんなこんなで、いくつもの失敗を繰り返しながらも、なんとか無事に完成。

かかった費用は約2万円。正直、費用としては高かった。

もし市販品で同等の機能を持つものがあるとすれば、1万円程度で買えただろうから、約2倍のコストと何倍もの手間がかかったことになる。

それでも、一つの経験を得ることができた。

電子工作ができるようになると、山暮らしでのさまざまな不便が、結構解決できる気がしている。

次に見据えているのは、無線通信技術「LoRa」というもの。

これもArduino同様、まったく知らなかった技術だが、省電力で1km程度も電波を飛ばせるらしい。

広大な敷地に住む身としては、これは重宝しそうだ。

例えば、人が来たときにお知らせする仕組み。

人感センサーで検知して電波で飛ばし、チャイムを鳴らす市販品はあるが、草木の揺れにも反応して誤作動するし、電波も20m程度しか届かないため、結局使わなくなってしまった。

これを赤外線センサーとArduino、LoRaを使えば、草木の揺れに反応せず、電波も数百メートルは届く。

100m下のゲートから車が入ってきたら、車の温度に赤外線センサーが反応し、電波を送り、さらにWi-Fiを活用してスマホのチャイムを鳴らすことも可能らしい。

市販品で探せばあるかもしれないが、相当高額なのは間違いない。

また、昨年のイノシシの罠猟では、毎日見に行くのが面倒で、三日に一度くらいになってしまった。

だが、三日も放置したイノシシの肉は腐ってしまい、食べられたものではなかった。

やはり、罠にかかったらすぐに処理しなければならない。

これも機器を自作すれば、罠が作動した際に家まで電波で知らせることができる。

市販品もあるが、1台5万円ほどだったはず。

害獣駆除で行政の補助金を得ている人ならともかく、収入どころか狩猟税まで払って、年に1〜2ヶ月しかやらない自分にとって、1台5万円は厳しい。

であれば、1台1万円くらいで自作して運用するのが現実的かもしれない。

というわけで、ChatGPTのおかげで、山暮らしでできることがさらに広がってきた。

僕が山に移り住んだ約8年前は、まだYouTubeも盛んではなく、他人のブログを見て「へぇ、素人でもこんなことができるんだ」と勇気をもらう程度だった。

その後、YouTubeが普及し、具体的な方法を映像で見られるようになった。

そして、玄人よりも素人がやっている動画の方が参考になることが多かった。

玄人というのは、基礎や基本を飛ばして難しい部分だけを紹介することが多く、当時の僕にとってはさっぱり理解できなかった。

一方で素人は、基礎・基本から丁寧に動画や記事にしてくれるため、とても参考になった。

この8年の間に、携帯のテザリングから始まったネット環境も、Starlinkの登場によって、衛星を使い150Mbps以上の速度で通信できるようになった。

ソーラーパネルとリン酸鉄リチウムイオン電池の普及で、電気のオフグリッド化も実現可能になった。

そして、新たな助っ人がChatGPTというわけである。

次に楽しみなのは、人が乗れるドローンの実用化だ。

それが実現すれば、山道をせっせと整備する必要すらなくなるのだから。

P.S

ちなみに、この文章もChatGPTに誤字・脱字・言い回しなどを精査してもらった。